Óscar Afonso, ECO Magazine

A frase de Ventura ficará como símbolo de uma época: a da frustração e do populismo moralista.

Depois do Ventura político quântico – simultaneamente candidato a Presidente da República e a Primeiro-ministro (cargo que assumidamente prefere) –, que expus numa crónica anterior, recentemente passámos a perceber a verdadeira intenção da sua candidatura presidencial, após um conjunto de declarações ‘inflamadas’ e muito ‘sonantes’.

Na leitura que aqui proponho, o objetivo de Ventura nas eleições presidenciais é transformar o ato eleitoral num verdadeiro plebiscito ao regime democrático – procurando criar uma base simbólica e eleitoral que lhe permita explorar, em futuras legislativas, a adesão que agora conseguir a uma narrativa de rutura com o sistema, orientada para a consolidação de um poder pessoal de natureza quase absoluta.

Para tal bastará agora passar à segunda volta — onde teria poucas possibilidades de vencer — com uma votação não muito diferente da que tornou o Chega a segunda maior força política no Parlamento. Esse resultado seria suficiente para reforçar a sua legitimidade junto do eleitorado e cimentar o discurso antissistema que alimenta o seu protagonismo, agora com o objetivo mais explícito de mudar o regime.

Após uma votação nas eleições autárquicas considerada desapontante pelo próprio Ventura, nada melhor que criar um ‘facto político’ – em que é especialista – para promover essa passagem à segunda volta, que é instrumental para começar a preparar as próximas eleições legislativas, em que tem reais ambições.

Alerto que, se os eleitores lhe ‘derem a mão’ agora, mais tarde ‘quererá o braço e o resto do corpo’.

Ventura, o ditador pré-anunciado, tornando as eleições presidenciais um plebiscito à Democracia

Há frases que dizem quase tudo. Esta é uma delas: “Não era preciso um Salazar, eram precisos três Salazares para pôr Portugal na ordem”, André Ventura (2025). Seguiram-se explicações que apenas confirmam a gravidade deste ‘desejo venturiano’, que teria sérias implicações negativas para o país.

O líder do Chega apresenta-se como um “democrata por natureza”, mas defende que Portugal “precisa de outro regime”, assegurando que tal posição não é mera retórica, já que, nas suas palavras, o país “está podre de corrupção” — uma perceção que muitos tenderão a reconhecer como tendo fundamento, sobretudo quando se constata que um país que recebeu milhares de milhões em fundos europeus, que goza de paz, beleza natural e estabilidade geopolítica, continua amarrado à estagnação, com a coesão social e territorial a permanecerem, lamentavelmente, uma miragem.

Este tipo de afirmações não pode, contudo, ser banalizado, sob pena de estarmos todos a pactuar com a nostalgia de um passado autoritário que, apesar de ter conseguido evitar a participação de Portugal na Segunda Grande Guerra Mundial, representou para o país um período de isolamento, repressão e limitação das liberdades individuais.

Foi um regime que, embora tenha alcançado alguma disciplina orçamental e períodos de equilíbrio externo, fê-lo à custa da liberdade, do pensamento crítico e do desenvolvimento social.

A estabilidade financeira foi obtida através de políticas de contenção que sacrificaram o investimento humano e tecnológico, deixando Portugal, no final do regime, profundamente atrasado face às democracias europeias.

A política educativa é um exemplo paradigmático dessa orientação. Em vez de promover o progresso social e a alfabetização de massas, foi colocada ao serviço da doutrinação moral, religiosa e nacionalista, moldando cidadãos obedientes e conformes ao ideário autoritário e conservador do regime. O ensino exaltava a figura de Salazar, a Igreja e a Nação, suprimindo o espírito crítico e a criatividade.

Os célebres “três F” — Fátima, Futebol e Fado — foram deliberadamente promovidos como instrumentos de distração coletiva, desviando a atenção da população dos problemas estruturais do país.

Neste contexto, vale a pena refletir sobre o que significa desejar “três Salazares” — não um, mas três.

O número de “Salazares” que Ventura deseja não parece ser inocente. Três é o número dos poderes fundamentais de um Estado moderno: o legislativo, o executivo e o judicial, que devem estar separados num regime democrático — pelo princípio da separação de poderes constitucionalmente consagrado.

Substituam o nome da Salazar pelo de Ventura — que o parece idolatrar e, porventura, até querer imitar— e, nessa interpretação, teremos:

- 1. O Ventura Executivo (Primeiro-ministro);

- O Ventura Legislador (controlo do Parlamento);

- O Ventura Juiz (controlo do poder judicial e da Magistratura).;

- Parece apenas faltar o quarto Ventura, o Polícia, que terá omitido para não assustar.

Com este (quarto) poder adicional, teríamos o verdadeiro ditador 4D, com o instrumento da censura e repressão política à disposição – convém lembrar que a PIDE (Polícia Internacional e de Defesa do Estado) foi criada durante o regime do Estado Novo de António de Oliveira Salazar precisamente com esse propósito, matando a liberdade de expressão (e, inerentemente, a liberdade de imprensa), que é o outro princípio fundamental de um regime democrático, além da separação de poderes.

É precisamente isso que a sedutora capa do “combate ao banditismo e à corrupção” pode ocultar — sobretudo quando persistem casos dessa natureza envolvendo vários membros e ex-membros do próprio Chega, partido que, ironicamente, recruta quadros vindos dos mesmos “partidos do sistema” que Ventura tanto condena e afirma querer combater. Da figura de ‘herói com superpoderes’ que Ventura quererá promover como essencial no seu ideário absolutista, rapidamente chegaríamos à triste constatação do ‘supervilão’ com falhas e maus propósitos, não muito diferentes daqueles que agora acusa, até porque veio do “Sistema” que tanto acusa, tendo sido militante do PSD antes de sair e fundar o Chega.

Um ditador é e será sempre um ditador, procurando o máximo poder para decidir o que julga melhor para todos (e sobretudo, para si, mas sem o dizer), arrogando-se uma aura ‘divina’ que o torna um ‘ser iluminado’, que sabe mais do que os demais. Parece querer explorar uma ‘nostalgia sebastiânica’ que possa residir nos cidadãos, mas por de trás do ‘nevoeiro’ do combate devido à corrupção pode esconder-se o líder narcísico e muito limitado nos seus conhecimentos, nomeadamente na área da economia.

Em particular, fazer do tema da imigração praticamente o ‘alfa e o ómega’ de toda a sua política — é falado a propósito de qualquer área de governação, desde a Educação à Habitação ou à Justiça—, significa omitir (propositadamente ou não) que, se restringirmos demasiadamente a imigração, o crescimento económico será penalizado e será ainda mais difícil financiar sequer uma ínfima parte do programa irrealista do Chega com que se tem apresentado em eleições — e que rapidamente levaria o país à bancarrota, como se deduz do impacto orçamental estimado por um estudo que foi noticiado nos media. Precisamos de uma imigração regulada em função das necessidades da economia e capacidade de absorção da sociedade, como tenho defendido, com ‘portas abertas, mas não escancaradas’.

As declarações de Ventura confirmam que não quer ser Presidente — que tem relativamente pouco poder no atual regime —, mas projetar-se ainda mais numa futura candidatura a Primeiro-ministro, onde terá mais possibilidades de criar um “novo regime” absolutista que parece querer liderar, o que torna as eleições presidenciais num plebiscito ao regime democrático, que quererá explorar mais à frente.

Sobre o carácter narcísico e controlador de Ventura, características típicas de um ditador, basta ler as declarações de uma antiga figura destacada do Chega, uma voz incómoda que Ventura parece ter afastado.

O líder narcísico e autoritário descrito pelo ex-Vice-presidente do Chega

Nada melhor para perceber as pulsões de Ventura do que as impressões de quem trabalhou de perto com ele no partido Chega.

Gabriel Mithá Ribeiro, antiga figura intelectual de relevo do partido Chega, anunciou recentemente as razões para a sua saída formal do partido num artigo e entrevista críticos. Descreveu André Ventura como um líder “narcísico e controlador” e denunciou o que considerava “abuso de poder narcísico” e uma “pulsão autocrática destrutiva”. Mithá destacou que o partido se tinha transformado num “projeto de culto da personalidade”, em que a reflexão e a autonomia eram vistas como ameaça.

Relembro que Mithá Ribeiro chegou a ser vice-presidente e coordenador do Gabinete de Estudos do Chega, tendo sido progressivamente afastado por discordar da progressiva centralização do partido em tono de Ventura. Primeiro, Mithá — académico em História e Estudos Africanos — foi excluído, em 2022, do Gabinete de Estudos que liderava, órgão central para a definição programática do partido.

Segundo as suas declarações, tal deveu-se a divergências internas sobre a autonomia do Gabinete e a orientação estratégica do partido, consolidando a sua perceção de que Ventura concentrava poder pessoal e controlava rigidamente todas as estruturas. Nas suas palavras, “cumprir o primeiro dever imposto [a um Gabinete de Estudos, depreende-se] revelou-se impossível para um líder narcísico, pois obrigava-o a descentrar o Chega da sua pessoa (indivíduo) e recentrá-lo num valor civilizacional universal e abstrato (coletivo)”. E acrescentou: “O ponteiro da responsabilidade coletiva nunca se moveu no Chega, que para militantes e simpatizantes não deixou de ser mais do que ‘o partido do André’.”

Em sequência, pediu a demissão de Vice-presidente do Chega nesse ano, que foi aceite por Ventura.

Mithá Ribeiro, com ascendência africana e indiana, nomeadamente (filho de pai católico e mãe islâmica), descreve ainda um episódio em que foi impedido de falar sobre racismo na Assembleia da República, confirmando uma mistura de controlo e pulsões xenófobas dentro do Chega. “André Ventura impediu-me de falar sobre o assunto no Parlamento e, até hoje, o tema foi banido do radar político e cívico do Chega na mais cobarde irresponsabilidade social, cívica, civilizacional”, salientando ainda que “um outro militante” lhe recomendou não tocar no assunto por causa do risco de se tornar “uma nova Joacine”.

Isto na sequência da rejeição do seu nome como candidato do Chega para a vice-presidência da Assembleia da República em 2019, considerando ter sido “rejeitado num país que anda há décadas a dizer que combate o racismo” e em que há uma enorme diferença de tratamento entre políticos de esquerda e de direta oriundos de minorias étnicas — relembro que António Costa, anterior Primeiro-ministro durante oito anos, tem ascendência indiana.

Essa denuncia não lhe foi permitida pelo próprio partido, conhecido por explorar discursos xenófobos sobre minorias étnicas, sobretudo ciganos e os imigrantes do Indostão. A meu ver, a presença de Mithá no Chega estaria sempre a prazo, a partir do momento em que o partido liderado por Ventura começou a explorar esses temas mais insistentemente com o crescendo do discurso populista do partido.

Mais recentemente, a exclusão de Mithá do governo-sombra do Chega, onde esperava assumir a pasta da Educação, foi a ‘gota de água’ para pedir a saída do partido, considerando que esse episódio reforçou a perceção de centralização de poder pessoal por Ventura e consolidou o seu diagnóstico sobre o carácter autoritário do partido.

A respeito desse governo sombra, passado quase um mês e meio do seu anúncio, não ouvi ainda qualquer pensamento dos ministros-sombra sobre o que pensam fazer para melhorar o futuro do país se o Chega vier a liderar o país, tratando-se do maior partido da oposição nesta altura. Talvez Ventura ainda não tenha tido tempo de instruir todos sobre o que dizer, uma espécie de ‘cartilha’ que assegure consistência com a doutrina do líder, atendendo às palavras de Mithá Ribeiro.

A obsessão pelo controlo de Ventura parece ter-se estendido aos autarcas eleitos do Chega, com o anúncio de uma estrutura permanente de coordenação, que até poderá fazer sentido a nível operacional, nomeadamente, mas à luz do que foi acima exposto, o propósito poderá ser também a criação de instrumento de condicionamento da liberdade de atuação e de expressão dos autarcas, para que não se desviem um milímetro da estratégia do partido, ou seja, de Ventura.

A necessidade de reformas e a(s) política(s) em espiral descendente

Portugal não precisa de três Salazares. Precisa, isso sim, de três reformas estruturais e inadiáveis: na Justiça, na Administração Pública e na Economia. Precisa, sobretudo, de uma classe política à altura do país — capaz de compreender que autoridade sem ética degenera em tirania; que firmeza sem reformas não passa de encenação; e que o populismo autoritário, mascarado de moralismo punitivo, é sempre o prelúdio do desastre.

Urge travar a erosão moral e cívica que faz com que a má moeda expulse a boa — porque ainda há boa moeda: gente íntegra, competente e disponível para servir. Mas se a degradação do debate e das instituições prosseguir, restará apenas o que sobra quando o mérito desiste e a decência se cansa.

Mas a verdade é que a frase de Ventura não caiu num deserto.

Caiu num terreno fértil, num país cansado da lentidão da justiça, da corrupção impune e da mediocridade dos políticos e, sobretudo, das políticas, que não resolvem os problemas reais e crescentes da população. Quando o Estado falha sucessivamente, a tentação de “um homem forte” reaparece — e, se possível, em versão ‘tridimensional’ ou, ainda mais assustadora, ‘quadridimensional’, como referi.

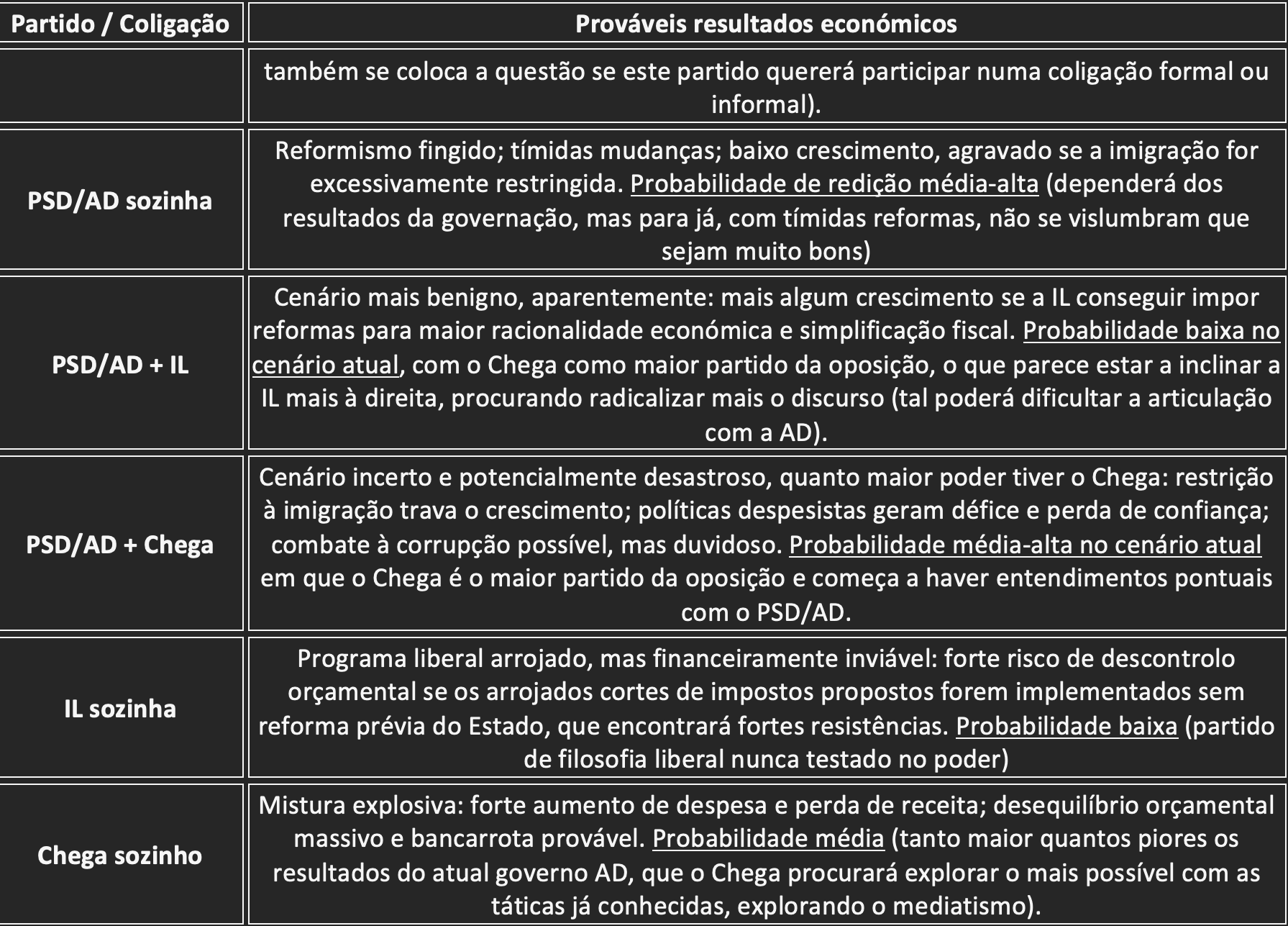

A política portuguesa vive há anos num pântano de promessas incumpridas. Governos alternam sem reformar, e o eleitorado gira entre o cansaço e o desespero. Uns pedem o regresso da “mão firme”, outros continuam a acreditar que bastará “gerir melhor”. A cada ciclo, o resultado é o mesmo: crescimento anémico, burocracia excessiva, um sistema judicial paralisado e uma administração pública que trata o cidadão como súbdito. Os resultados estão sumarizados na tabela e o atual governo também não fica bem na fotografia, pois não basta fingir que faz reformas, já que rapidamente a falta de resultados virá à tona.

Neste contexto, a frase de Ventura é mais sintoma do que causa. É o reflexo de uma democracia enfraquecida pela ausência de resultados e que abre o flanco a discursos populistas e autoritários, e a personagens como essa.

A história demonstra, sem exceção, que o autoritarismo é sinónimo de estagnação e fracasso — porque nenhuma nação prospera quando, desde logo em termos económicos, a obediência substitui o mérito e o medo asfixia a iniciativa. O combate à corrupção, por sua vez, não se faz com proclamações morais ou gestos teatrais, mas com instituições sólidas, independentes e implacáveis na aplicação da lei. E é precisamente essa solidez que distingue as democracias maduras das que apenas o fingem ser.

Portugal precisa, pois, não de homens providenciais, mas de líderes serenos, determinados e íntegros — capazes de reformar sem dividir, de exigir sem humilhar e de servir sem se servir. O nosso caminho é o de uma democracia ocidental que tem de crescer e de se reformar, não o de uma nação resignada à nostalgia da obediência.

Tabela comparativo dos prováveis resultados económicos por partido/coligação

O que está realmente em jogo

A política portuguesa não precisa de heróis, mas de maturidade institucional — de regras claras, justiça célere e uma administração pública que sirva o bem comum em vez de se proteger a si própria. O renascimento do debate em torno dos “três Salazares” é, no fundo, o reflexo de uma crise de confiança: quando os cidadãos já não acreditam no Parlamento, no Governo ou nos tribunais, tendem a procurar atalhos morais, homens “fortes” que prometem o que as instituições não cumprem.

Mas o autoritarismo é sempre um atalho para o abismo — promete ordem e deixa ruína, proclama moralidade e instala medo, invoca autoridade e perpetua a mediocridade.

O que o país precisa não são salvadores, mas pessoas sérias, competentes e persistentes, com visão reformista e sentido de Estado — aquelas que não buscam aplausos fáceis, mas resultados duradouros; que não gritam, mas constroem. Só com líderes assim se poderá restaurar a confiança pública e reconstruir um Estado digno da sua democracia.

Em vez de um ditador em 3D, Portugal precisa de um governo reformador em 3D — que pense nas seguintes três dimensões amplas:

- Crescimento sustentado;

- Justiça célere e eficaz;

- Estado leve, digital e transparente.

Um governo constituído por pessoas responsáveis, competentes e visionárias – sério, exigente e guiado por um sentido de dever mais forte do que o apelo da popularidade. E com um líder que saiba que governar é reformar e servir, não dominar; que perceba que autoridade sem ética é tirania, e que firmeza sem reformas é teatro. Enquanto os partidos se entretêm com táticas efémeras e slogans vazios, a economia definha, os jovens continuam a partir, a população envelhece e o país arrisca-se a permanecer num ciclo de estagnação disfarçada. E desta vez, com menos fundos estruturais, que durante décadas serviram de almofada, as fragilidades internas ficarão mais expostas a nu: a inércia produtiva, a burocracia paralisante e a incapacidade de transformar oportunidades em progresso duradouro.

Conclusão

A frase de Ventura ficará como símbolo de uma época: a da frustração e do populismo moralista. Mas também é um aviso. Se o discurso dos “três Salazares” entranhar nas mentes dos cidadãos eleitores, é porque o país desistiu de acreditar nas suas próprias instituições e de lutar por elas. E quando isso acontece, o risco não é apenas político — é económico, social e civilizacional.

Portugal não precisa de uma “mão firme”. Precisa, isso sim, de uma mão inteligente — capaz de unir rigor e visão, disciplina e sentido de futuro. Precisa de coragem para reformar sem destruir a liberdade, de serenidade para resistir ao populismo e de carácter para fazer o que é necessário, mesmo quando não é popular. Ainda há quem encarne essa sobriedade e esse sentido de dever — qualidades que hoje escasseiam, mas das quais depende, em grande medida, o futuro do país.

Nas próximas eleições presidenciais, precisamos que os mais velhos — aqueles que viveram ou ouviram, de pais e avós, o que foi o Antigo Regime — recordem aos mais novos que a ditadura de Salazar significou medo, censura, repressão e atraso. Um país pobre, fechado e resignado, onde o talento era silenciado e a obediência recompensada.

Mas é também verdade que a democracia, apesar de ter devolvido a liberdade e garantido estabilidade, não cumpriu as promessas de prosperidade e justiça que a inspiraram.

Décadas de fundos europeus, paz e oportunidades não chegaram para quebrar o círculo da estagnação, nem para restaurar a confiança nas instituições. Ainda assim, o caminho não é o de retroceder para o autoritarismo, mas o de aperfeiçoar a democracia — com líderes sérios, reformas verdadeiras e uma visão de país que reconcilie liberdade com competência, ética com exigência e Estado com mérito.